Anche ad un orecchio meno attento appare ovvia la relazione tra la musica e la politica, sia essa espressa con il titolo o le parole di una canzone, attraverso ritmi o melodie, un video musicale o la foto della copertina di un disco. A fine novembre è apparso su Pitchfork un articolo intitolato The Year in Protest Music 2017, che più di un articolo è una sorta di lista delle canzoni statunitensi che hanno saputo affrontare nel modo più diretto e creativo possibile le problematiche sociali e politiche dell’anno trascorso, in particolar modo le tracce che hanno dimostrato come sia possibile protestare democraticamente nell’era Trump. Gli autori ci mettono un po’ di tutto: dalle tracce anti-Trump come The Storm di Eminem e Nasty Man di Joan Baez, a Mi Gente, una collaborazione tra J Balvin, Willy William e Beyoncé, un inno contro ogni forma di discriminazione, ma anche un atto concreto per sostenere i paesi latinoamericani colpiti dagli uragani e terremoti quest’estate; fino a Go Ahead di Perfume Genius contro l’omofobia, e al lungo video ricco di simbolismi afroamericani di Truth dell’artista jazz Kamasi Washington.

Tra una canzone e l’altra però, l’articolo di Pitchfork riflette anche su come le modalità di protesta siano cambiate, specialmente se messe a confronto con l’impatto della musica, e dei musicisti stessi, nei movimenti sociali degli anni Sessanta. Naturalmente, se prima era necessario scendere in strada per gridare, cantare e farsi sentire, oggi sono i social media che aiutano a stare vicini e a diffondere in modo istantaneo un messaggio. E dunque, se prima era un movimento ad esprimere un grido collettivo, oggi le voci sono molteplici, diverse, più frammentate e disperse, che cercano di farsi ascoltare non solo attraverso le canzoni ma anche tramite forme mediatiche a livello internazionale, come ad esempio progetti di fundraising o compilation collettive. Sempre a livello internazionale, inoltre, la musica e la politica si intrecciano attraverso problemi come lo spostamento e la circolazione di artisti da un paese all’altro: così come avviene spesso durante l’organizzazione di WOMAD, il festival fondato da Peter Gabriel nel 1980 per celebrare e promuovere la musica di artisti provenienti da tutto il mondo che si tiene ogni anno al Charlton Park, nello Wiltshire; o come la questione della www.womad.org/che oggi rischia di svuotare l’Inghilterra da parecchi artisti per problemi legati a permessi e visti.

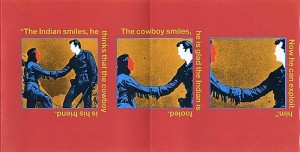

Spostando l’orologio indietro fino al 1979, Entertainment! è il primo disco della band inglese Gang of Four. Il quartetto di Leeds – formato originariamente dal cantante Jon King, dal chitarrista Andy Gill, dal bassista Dave Allen e dal batterista Hugo Burnham – riesce ad unire una musica influenzata dal punk-rock, funk e disco, a dei testi politicamente pungenti, ironici e diretti. Questa vena politica e ironica è evidente già dalla copertina del disco, dove al lato destro ritrae una scena tra un nativo americano ed un cowboy che si stringono la mano: l’indiano sorride, il cowboy pure. Insomma: l’indiano sorride e il cowboy è felice di averlo fregato visto che adesso può sfruttarlo. Poi, per tutto il disco, i Gang of Four esprimono tematiche come la mercificazione della cultura nel senso lato, l’alienazione dell’individuo o i paradossi culturali e politici della classe dominante, enfatizzati in versi come La storia vive nei libri che stanno a casa o Stai sereno, non c’è tempo per i dubbi. Esaminata complessivamente, la discografia dei Gang of Four è forse tra le più politicizzate nella storia della musica. Non sono mancati infatti critiche e censure da parte delle istituzioni; ad esempio, la BBC ha censurato nel 1979 il singolo At Home He’s A Tourist e poi successivamente nel 1982, I Love A Man In Uniform, considerata inappropriata a causa della concomitanza con la guerra nelle isole Falkland tra Argentina e Inghilterra.

Spostando l’orologio indietro fino al 1979, Entertainment! è il primo disco della band inglese Gang of Four. Il quartetto di Leeds – formato originariamente dal cantante Jon King, dal chitarrista Andy Gill, dal bassista Dave Allen e dal batterista Hugo Burnham – riesce ad unire una musica influenzata dal punk-rock, funk e disco, a dei testi politicamente pungenti, ironici e diretti. Questa vena politica e ironica è evidente già dalla copertina del disco, dove al lato destro ritrae una scena tra un nativo americano ed un cowboy che si stringono la mano: l’indiano sorride, il cowboy pure. Insomma: l’indiano sorride e il cowboy è felice di averlo fregato visto che adesso può sfruttarlo. Poi, per tutto il disco, i Gang of Four esprimono tematiche come la mercificazione della cultura nel senso lato, l’alienazione dell’individuo o i paradossi culturali e politici della classe dominante, enfatizzati in versi come La storia vive nei libri che stanno a casa o Stai sereno, non c’è tempo per i dubbi. Esaminata complessivamente, la discografia dei Gang of Four è forse tra le più politicizzate nella storia della musica. Non sono mancati infatti critiche e censure da parte delle istituzioni; ad esempio, la BBC ha censurato nel 1979 il singolo At Home He’s A Tourist e poi successivamente nel 1982, I Love A Man In Uniform, considerata inappropriata a causa della concomitanza con la guerra nelle isole Falkland tra Argentina e Inghilterra.

Non sembra essere cambiato molto dal 1979 ai nostri giorni; ed anzi, il fatto che oggi le voci siano molteplici e disperse, grazie in modo particolare ai media, rimane forse un fattore positivo che sta ad indicare quanto importante siano tali media nella diffusione di tutte quelle voci di protesta e canzoni ad un livello globale. Se le strade riuscivano ad accogliere un unico pensiero, un movimento, le nuove tecnologie oggi lasciano che la musica – così come la lista stilata da Pitchfork e i testi dei Gang of Four – si sposti da una città all’altra, viaggiando da una casa all’altra, da un ufficio a una piazza ai tavolini di un bar, toccando più persone e contesti, andandosi ad arricchire e arricchendo il suo messaggio sociale e politico.

La relazione tra musica e politica sembrerà anche ovvia, ma forse è bene guardarla più spesso da una prospettiva più ampia. Qui si potrebbero prendere certamente in considerazione le parole dell’artista inglese Brian Eno di qualche anno fa, pronunciate in occasione della John Peel Lecture (2015): l’artista fa una lunga riflessione sul ruolo dell’arte e della cultura al giorno d’oggi e si chiede, nello specifico, se oggi fare arte sia solo un lusso per pochi o se sia ancora in grado di possedere delle funzioni sociali in quanto rituale che fiorisce nel collettivo e che è in grado di crescere e di svilupparsi grazie al lavoro non del singolo ma della comunità.

Pensare, fare e diffondere l’arte in modo collettivo, insomma, è un atto politico di per sé che si dimostra utile per educare e per comunicare senza il bisogno di lunghi, noiosi discorsi o di sterili retoriche.