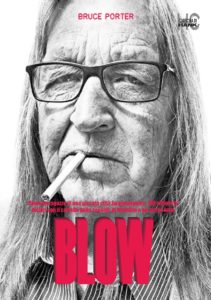

Blow, ovvero l’incredibile storia di come un ragazzo ha guadagnato 100 milioni di dollari con il cartello della cocaina di Medellin. E poi ha perso tutto. In anteprimasu Juat Kids Magazine, abbiamo il prologo del libro di Bruce Porter (acquistabile online sul sito Officina di Hank a soli €17,00)

IL LIBRO

Blow racconta l’incredibile storia di Boston George, il più grande importatore di cocaina negli Stati Uniti degli anni ’80. Jung è un hippy che trasporta marijuana con voli di fortuna dalle montagne del Messico agli Stati Uniti. Ma viene arrestato nel 1972 a Chicago, con 330 chili di marijuana. In galera incontra Carlos Lehder, colombiano con collegamenti con il cartello: i due si mettono in affari insieme nel commercio di cocaina. Si afferma così un’impresa che trasforma Boston George in uno dei re del narcotraffico, fino al suo arresto definitivo. Rilasciato recentemente, Jung sta collaborando a una serie sulla sua vita che andrà in onda su Netflix.

Prologo

1974

Se siete da poco in carcere o se siete stati appena condannati,

probabilmente questa per voi sarà un’esperienza del tutto nuova.

Dal libretto di informazioni per i carcerati

dell’Istituto Federale di detenzione di Danbury, Connecticut

I quattrocento metri che portano alla prigione di Danbury sembrano più il viale d’ingresso di un resort esclusivo per intellettuali che l’accesso a una struttura federale per detenuti. Abeti rossi imponenti e olmi ombreggiano la strada a partire dall’incrocio con la Statale. In lontananza, un uomo sul trattore falcia il prato, mettendo in evidenza il dolce profilo scosceso della collina. Anche quando fanno capolino il serbatoio idrico e l’edificio di cemento bianco, l’aspetto di quel luogo ha ben poco di sinistro. Progettata in stile Art Deco fine anni ’30, con angoli arrotondati e linee verticali forti al centro, la prigione non ha torri di guardia o fari puntati dall’alto, non ha muri o filo spinato intorno al perimetro. All’interno, gli uomini non vivono dietro a sbarre d’acciaio, nelle cellette impilate una sull’altra che conoscete dai film carcerari, ma in stanze private di due metri per tre, ognuna adiacente a una sala comune o al balcone del secondo piano. Invece delle sbarre hanno porte vere, e vera privacy. Ogni stanza ha una scrivania proprio

sotto alla finestra, così il carcerato può scrivere le sue lettere mentre ammira la campagna del Connecticut. Se consideriamo che è un posto in cui si trascorrono molti anni, le camere possono sembrare opprimenti, ma qualsiasi matricola di un collegio del New England non le troverebbe particolarmente spartane.

George Jung venne mandato da New York a Danbury dal Federal Bureau of Prisons nell’aprile del 1974, insieme a una dozzina di altri carcerati provenienti da tutto il Nordest. Contemporaneamente, quella primavera, Saigon era assediata dai Viet Cong. Patty Hearst si era alleata con i suoi rapitori, i membri dell’Esercito di Liberazione

Simbionese, e li aveva aiutati a rapinare una banca. Il presidente Nixon si rifiutava di dimettersi, perché “avrebbe indebolito la posizione dei presidenti futuri”. Quando George arrivò a Danbury aveva trentun anni. Aveva disordinati capelli biondo miele ed era alto un metro e ottanta, le spalle larghe e muscolose e il petto ampio. Aveva lavorato molto sul fisico fin da adolescente, sollevando pesi nella sua cameretta per poter entrare nella squadra di football una volta iscritto alle superiori. Il cognome “Jung” non veniva da qualche antenato cinese, come la maggior parte della gente dava per scontato prima di incontrarlo di persona: era olandese, e da pronunciare con la “J” dura. E in effetti,

con quei capelli cinque centimetri più lunghi del taglio reso celebredai Beatles, somigliava molto al famoso ragazzo olandese con la latta di vernice. Suo nonno, Frederick Jung, un fabbricante di sigari, era emigrato da Amsterdam nel 1903 e aveva lavorato per la J. A. Cigar Company di Boston. Suo padre – che anche lui si chiamava Frederick

ma che veniva soprannominato “Fritz” dai suoi tantissimi amici – per molti anni aveva avuto un’impresa indipendente, con contratti di fornitura per diversi condomini di Boston. George era cresciuto nella cittadina costiera di Weymouth, Massachusetts, circa trenta chilometri a sud di Boston, in una casa appena dietro l’angolo e poco più in alto rispetto alla Abigail Adams Homestead, luogo di nascita della donna che divenne la prima moglie del secondo presidente degli Stati Uniti, e madre del sesto.

Gli eventi che avevano portato George a Danbury avevano avuto luogo un anno e mezzo prima, alla fine del settembre 1972, in un bar del Playboy Club di Chicago. In quel giorno fatale, George era stato stregato da una biondissima prostituta svedese che secondo lui era la sosia perfetta dell’attrice Britt Ekland. Mentre definiva gli ultimi dettagli dell’accordo che avrebbe portato quel succulento bocconcino in camera sua, gli si erano avvicinati due uomini in giacca e cravatta chiedendogli di uscire un momento. Venne fuori che erano agenti del Bureau dei Narcotici e delle Droghe Pericolose.

Il motivo del loro interesse era che tre giorni prima George era arrivato alla Union Station da Los Angeles con due bauli, ciascuno contenente 150 chili di marijuana. George doveva consegnare la merce a un volenteroso giovanotto di Chicago motivato a dedicarsi a un’attività più lucrativa dell’impresa di riciclo di rottami di suo padre. L’uomo

aveva acconsentito a pagare la merce 150 dollari al chilo, per un totale di 45 mila dollari: una somma non indifferente all’epoca, quando una Porsche nuova di zecca, che oggi costa circa 100 mila dollari, veniva venduta a 8-10 mila. Dal deposito bagagli della stazione George era riuscito, con due limousine, a far trasferire i bauli nel seminterrato del Playboy Club facendo intendere al proprietario che contenessero una grande quantità di attrezzature professionali, millantando di essere una figura di spicco nell’ambiente della fotografia di moda. Due giorni dopo il cliente si era presentato con un furgone e un aiutante, e i due avevano portato via l’erba. George a quel punto stava aspettando di ricevere i soldi al bar.

Il cuore del lavoro di George nel business della droga consisteva nell’acquistare tre o quattrocento chili d’erba ogni mese circa da piccoli coltivatori della Sierra Madre, in Messico, trasportarli in volo fino al deserto della California del Sud, e poi caricarli su un furgone Winnebago preso a nolo per portarli a Est e venderli ai distributori di Amherst, Massachusetts, sede di quattro università private e di un’importante università pubblica che, complessivamente, contavano su un esercito di circa trentamila studenti affamati di erba. Dal 1968 George si era guadagnato da vivere discretamente bene, in questo modo, e aveva anche imparato a conoscere una buona fetta di America.

Sperava di aggiungere la piazza calda di Chicago al suo giro.

L’accordo sarebbe andato liscio se solo il potenziale cliente di George tre settimane prima non avesse provato a vendere dell’eroina a un poliziotto sotto copertura. Spinto da immagini poco allettanti di se stesso dietro le sbarre, aveva accettato di tenere informate le autorità su quell’acquisto in cambio di un occhio di riguardo in tribunale. Da qui l’apparizione dei due agenti federali in quella che per George si sarebbe rivelata una notte importantissima. In realtà quasi si scusarono, mentre lo arrestavano. Erano i trafficanti di eroina che volevano prendere, non gli spacciatori d’erba. La marijuana, all’epoca, era così diffusa da essere quasi al livello dell’alcol e del tabacco – tra le droghe d’elezione degli Stati Uniti – e qualcuno nel governo federale cominciava a insistere perché fosse combattuta in modo un po’ meno isterico. Un’indagine del presidente della task force per l’abuso di droghe del Consiglio

di Politica Interna stimava che tra i 25 e i 30 milioni di americani maggiori di 12 anni – circa il 20% della popolazione – avessero fumato erba. E se si discuteva su come impiegare il tempo degli agenti di polizia, l’erba aveva una priorità molto bassa: quinta dietro all’eroina, le amfetamine, i barbiturici e la cocaina. Se è per questo, nemmeno

la cocaina creava chissà quale fermento. Mentre le prime tre erano considerate pericolose perché portavano a una forte dipendenza sia psicologica che fisica e perché avevano gravi effetti collaterali, l’erba e la coca rispetto a questi parametri si piazzavano molto più in basso.

Il dibattito in corso, ovviamente, non ebbe grande influenza sulla situazione di George; ma lui in soli quattro anni come fuorilegge professionista nel settore della droga si era già reso conto che nel sistema giudiziario raramente si rimane in difficoltà a lungo, se si rispettano le regole base del gioco.

egola numero uno: sii scettico in generale nei confronti di qualsiasi consiglio dell’avvocato, del tipo difenderti strenuamente durante la causa e presentarti davanti agli uomini e alle donne della giuria. Gli avvocati in quel modo prendono soldi e tu prendi anni di galera, specialmente se ti hanno beccato con le mani nel sacco come nel caso

di George. Perché non solo la giuria, senza dubbi o indugi, a quel punto ti taglierà le palle con una lama arrugginita e te le restituirà su un vassoio, ma il tutto ti costerà un sacco di soldi mal spesi.

Regola numero due: dichiarati non colpevole alla citazione in giudizio e fatti tirare fuori su cauzione. Se necessario, puoi sempre cambiare la deposizione in seguito, se il tuo avvocato trova un punto d’incontro con l’accusa. Il procuratore distrettuale è un uomo impegnato e ti offrirà un accordo migliore rispetto a quello che otterrai andando a processo. Ma non devi preoccuparti minimamente di tutto questo perché, attenendoti alla regola numero tre, subito dopo la citazione in giudizio devi alzare i tacchi.

Motivo per cui, due giorni dopo essersi dichiarato non colpevole del possesso di trecento chili di marijuana ai fini di spaccio, George si fece tirare fuori dalla galera di Cook County, salutò per sempre Chicago, si imbarcò su un volo per Los Angeles e tornò al lavoro, trasportando altri carichi oltre il confine. Decise, almeno per il momento, di abbandonare i sogni di espansione nel Centro-Ovest e di tornare a occuparsi dei vecchi clienti, che erano solidi e affidabili.

Visto che però si era dato alla macchia dopo essere stato accusato di un reato federale, adesso aveva l’FBI alle calcagna, il che voleva dire che sarebbero state impiegate più risorse nella sua cattura rispetto a un reato di competenza statale, dal momento che gli Stati hanno meno mezzi per rintracciare le persone oltre il confine. Ma persino l’FBI doveva attenersi alle priorità imposte dal budget. Un latitante uscito su cauzione non è considerato una minaccia quanto, per dire, criminali evasi dalle prigioni federali o individui armati e pericolosi. Quindi lo sforzo per rintracciare George si limitava al mandare la sua scheda all’ufficio dell’FBI più vicino alla sua città natale e chiedere all’agente locale di tenere gli occhi aperti in caso si facesse vedere.

“Di solito quando c’è un latitante si cerca di rintracciare la sua fidanzata; come si suol dire, Cherchez la femme…”, dice James J. Trout, che all’epoca era un giovane agente dell’FBI della Fugitive Squad di Boston. Trout lavorava per il Bureau da appena un anno e in quel momento aveva altri quaranta casi di latitanti da rintracciare. “Trova la fidanzata e la maggior parte delle volte ti condurrà direttamente a lui”. George non aveva una fidanzata; aveva una sorella, Marie, di quattro anni più grande, ma lei si era sposata un dottorando in Chimica di nome Otis Godfrey e si era trasferita in Indiana, dove Otis era diventato un astro nascente del comparto di ricerca della Eli Lilly & Co. La coppia viveva alla periferia di Greenwood, fuori da Indianapolis, in una casetta ordinata con gli alberi e il giardino. È

ragionevole affermare che l’ultima cosa che desideravano fosse una visita di George il galeotto; non è qualcosa di cui andare fieri con i vicini. A Trout quindi non restava che raccogliere informazioni dai genitori di George, Ermine e Fred, che vivevano ancora nel “Circolo”, come veniva chiamata la zona di Weymouth intorno al luogo di nascita

di Abigail Adams. Quindi di tanto in tanto faceva un salto da loro per sentire cosa avevano da dire, che di solito non era molto. Mentre Marie telefonava alla madre quasi ogni giorno, George non era un granché nel mantenere i contatti. In effetti i genitori non lo vedevano da quasi due anni, da prima del suo arresto a Chicago. Quindi quando Trout si fermava da loro per indagare sulla posizione del figlio, Fred ed Ermine lo trattavano con gentilezza, ci chiacchieravano e tutto, ma non erano di grande aiuto.

“Mi dispiaceva per loro, ed è quasi sempre così”, ricorda Trout. “Erano persone gentili. Sono sempre i genitori a pagare, sul lungo periodo. Finisce sui giornali, i vicini lo sanno, è un imbarazzo terribile”.

In realtà, ricorda Trout, la più loquace era la madre di George. Fred on aveva molto da dire, almeno non a lui. Quelle visite in effettin lo infastidivano e una volta chiamò persino un avvocato per cercare di impedire all’agente di fermarsi da loro, ma poi lasciò cadere la questione. Le litigate su loro figlio erano all’ordine del giorno per il signore e la signora Jung. L’interrogativo su quanto avrebbero o non avrebbero dovuto aiutare la polizia a catturarlo aveva aperto un altro capitolo spiacevole. Fred aveva anche brontolato qualcosa a George sulle visite dell’FBI, durante una delle rare telefonate che il figlio faceva dalla West Coast. Fu così che George venne a sapere che Trout era stato al piano di sopra, a frugare nella sua vecchia camera, dove aveva sollevato pesi e curato l’acquario, e dove ancora sul muro erano incollati i ritagli del Patriot Ledger di Quincy che raccontavano le sue gesta come attaccante della squadra della scuola. In quella stanza, sotto agli occhi di Trout, c’era anche una fotografia di George scattata

in Messico, con un ampio cappello da cowboy calato sugli occhi, un lungo sigaro stretto in bocca, una cartucciera incrociata appesa sul petto, un pistolone alla cintura e una bottiglia di tequila in pugno. Sembrava decisamente un cattivo hombre.

Nel novembre 1973, poco più di un anno dopo l’arresto al Playboy Club, George andò a Boston a incontrare un suo contatto di Amherst per definire un accordo che avrebbe incrementato di molto il suo giro d’affari. L’uomo lo aveva avvicinato l’estate precedente e gli aveva detto di conoscere dei tizi con un Cessna a due motori che cercavano

qualcuno con dei contatti in Messico per garantirsi un rifornimento continuo di marijuana. Avrebbero poi gestito loro i dettagli del trasporto negli Stati Uniti e della distribuzione; George doveva solo occuparsi dei messicani e caricare i voli. Una proposta che sembrava quasi troppo bella per essere vera. E tenendo conto del volume di affari

di cui si stava parlando, pareva che l’operazione gli avrebbe fruttato cifre nell’ordine di grandezza di un milione all’anno, dieci volte quello che guadagnava ai tempi. Euforico per queste nuove prospettive, e rendendosi conto che sarebbe dovuto rimanere all’estero per un lungo periodo, George aveva deciso di guidare fino a Weymouth per andare a fare una visita veloce ai genitori.

Sapeva bene che si trattava di un rischio, quindi non disse a nessuno dove stava andando. Non aveva avvisato nemmeno loro del suo arrivo. Era un sabato sera molto buio, subito dopo il giorno del Ringraziamento, quando, intorno alle otto, parcheggiò l’auto a noleggio nel parco accanto alla Weymouth Community Church, poco

più in basso rispetto a casa dei suoi. Tagliò a piedi attraversando la fitta pineta che il signor Stennes, l’orologiaio locale, aveva piantato alla fine degli anni ’50 per arrotondare vendendo alberi di Natale (un piano naufragato bruscamente qualche anno dopo il diploma di George, quando il vecchio Stennes sparò alla moglie e la uccise

accidentalmente, scambiandola per un intruso).

Guidato dalla luce fioca della luna nuova, George si fece strada tra gli alberi, avvicinandosi alla casa dal cortile sul retro, e bussò alla porta della cucina, che si apriva su un corridoio diretto al garage. Faceva freddo. Fu suo padre ad aprirgli, un uomo basso e stempiato, con pantaloni cachi e una camicia di flanella che indossava sempre; la tipica “tenuta di papà”, come la chiamava George. Dall’ictus che aveva avuto quindici anni prima, Fred piangeva con facilità per le cose che nella vita lo deludevano: principalmente per il figlio. E in quel momento, vedendolo là in piedi, gli uscirono le lacrime. Poi arrivò anche Ermine alla porta, più scioccata che felice, pareva a George: rimase nervosa per tutto l’incontro. Suo padre lo portò in salotto e i due incominciarono a chiacchierare davanti a una bottiglia di Scotch. Fred gli chiese come andavano le cose. George gli raccontò qualcosa della California, e di quanto fosse facile la vita laggiù. Ermine continuava ad andare e venire dalla camera da letto del piano di sopra.

L’agente speciale Trout ricorda che la telefonata arrivò appena prima delle dieci. Solo una voce che diceva: “In questo momento è a casa a Weymouth”. Convocando rapidamente altri due agenti a dare una mano, Trout guidò la mezz’ora che serviva per arrivare e accostò dall’altra parte della strada. Uno degli agenti andò a controllare l’uscita posteriore. Trout e il suo partner si avviarono sul vialetto e guardarono dalla finestra del soggiorno. Individuarono subito George seduto sul divano. Trout incominciò a bussare sulla porta esterna, annunciando a gran voce che era dell’FBI e intimando di aprire. Vide George scattare in piedi e sparire. Urlò più forte e batté più forte, così forte che il vetro

della porta andò in frantumi proprio mentre Fred stava aprendo quella interna.

“È finita che mi sono fatto un brutto taglio sulla mano”, racconta Trout. “E appena entrati, prima ancora di iniziare a perquisire l’abitazione, la madre ha insistito per mettermi una benda e fermare il sangue”.

George aveva capito cosa stava succedendo dal primo colpo alla porta e istintivamente era corso di sopra in camera sua, sperando di riuscire a fare un numero alla Huckleberry Finn e saltare dalla finestra al tetto del garage, calandosi a terra come faceva da ragazzino per poi scappare. Rivolse un pensiero fugace anche alla sua vecchia doppietta

calibro 10, ancora nascosto tra le travi, che usava per spaventare le anatre nell’acquitrino dietro casa. Probabilmente i proiettili erano ancora nel cassetto. All’improvviso suo padre lo chiamò dalle scale: “George, questa è casa mia e di tua madre, e se stai facendo quello che credo farai meglio a fermarti subito”. Alla fine George si rannicchiò semplicemente dietro all’armadio, stringendosi in un’apertura dell’intercapedine che da bambino usava per giocare. Ben presto sentì i passi su per le scale. La testa di Trout fece capolino nella stanza; gli chiese di uscire: “Non serve che qualcuno si faccia male”.

Dal momento che nessuno conosceva i suoi programmi per quella sera, che era entrato in casa dal retro e i vicini non potevano averlo visto, e considerato il suo atteggiamento sospetto mentre erano insieme, George è rimasto convinto che sia stata la madre a fare la soffiata. Poteva aver telefonato direttamente a Trout, o aver mandato un segnale prestabilito a qualcun altro perché facesse la chiamata. Se era vera la seconda ipotesi, George sospettava che questo “qualcun altro” potesse essere il fratello di suo padre, zio George Jung di Melrose. Comandante della Marina in pensione e suo omonimo, era il patriarca e il benefattore della famiglia. Per tante ragioni non aveva grande

stima del nipote e lo aveva trattato con malcelato disprezzo sin da quando era ragazzino. George non ha mai voluto avere un confronto con sua madre a questo proposito. Trout dice che la voce al telefono, quella sera, apparteneva a un uomo: “Non è stata la madre”, sostiene. “Non direttamente, no”.

Dopo essere passato dall’accoglienza era stato messo a sedere da solo in una cella provvisoria per circa un’ora, a masticare un sandwich stantio al prosciutto, senza maionese. Poi Wong, un fiduciario di Chinatown che stava scontando parecchi anni per eroina, lo aveva accompagnato in un box doccia, lavato e ricoperto dalla testa ai piedi

di lozione anti-pidocchi. Dal magazzino gli aveva procurato un rasoio di plastica, uno spazzolino e un asciugamano, oltre a un set di divise da carcerato che consistevano in uniformi color cachi di seconda mano della Marina militare. Le scarpe erano di due misure più grandi, anni luce di distanza rispetto alla comodità e alla morbidezza delle sue

Bruno Magli da cinquecento dollari, e alla prima occasione le aveva sostituite con un paio di scarpe da tennis.

Il giorno seguente, portandosi dietro sacco a pelo ed effetti personali in un sacchetto di plastica, era stato spostato alla Massachusetts House, un ampio dormitorio con file di cuccette a castello. Qui i nuovi carcerati trascorrevano un paio di settimane ad aggiornarsi su quello che li aspettava dalla vita in galera.

George aveva scaricato la sua roba su un letto libero in basso e si era seduto per valutare la situazione. La stanza ospitava circa un centinaio di uomini; alcuni dormivano, altri giocavano a carte, leggevano o chiacchieravano a gruppi, oppure guardavano la TV in una stanza separata. I Latino se ne stavano per i fatti loro, come al solito, impegnati a giocare a domino. Quel passatempo irritava profondamente tutti gli altri ospiti, perché erano capaci di andare avanti senza sosta tutto il giorno, fino all’ora di dormire, sbattendo giù i pezzi con colpi secchi e accompagnando la partita con urla e schiamazzi continui.

Circa un’ora dopo entrò un nuovo detenuto. Era arrivato lo stesso giorno ma su un bus diverso e aveva passato la notte in una cella di un altro piano. Era basso, poco meno di un metro e settanta, e dimostrava circa venticinque anni. Latino, la barba ben rasata, molto bello, sensuale. Colpì George per un paio di motivi. Primo, quando si

avvicinò alla cuccetta accanto alla sua per chiedere se fosse libera, si rivolse a lui in modo educato e formale, come se si stesse presentando a una cena di gala. “Come va?”, chiese con un leggero accento inglese. “Io sono Carlos Lehder”. Disse che viveva a New York ma che la sua vera casa era in Colombia. Carlos sembrava stranamente aperto e loquace, non trasudava affatto la diffidenza che in genere i carcerati provano automaticamente quando si trovano in un ambiente poco familiare. “Di solito all’inizio cerchi di essere prudente, nell’attaccare bottone”, racconta George. “Non sai chi è chi o che sta succedendo. In galera è meglio starsene un po’ da parte, e pensarci bene prima di dire

qualsiasi cosa”.

I modi amichevoli di Carlos lo spinsero ad entrare subito in confidenza. George si ritrovò ben presto a raccontargli perché era stato mandato a Danbury e tutta la storia dei contadini sulle colline del Messico, del deserto californiano, di Amherst e dei ragazzi dell’Università. Carlos rispose che anche lui era in prigione per possesso di marijuana,

seppure nulla di paragonabile al volume del traffico di George. Inoltre lo avevano accusato di aver cercato di portare un’auto rubata oltre il confine da Detroit a Windsor, Ontario, da dove contava di farla spedire a casa, in Colombia.

I due passarono l’ora successiva, fino alla chiamata per la cena, a chiacchierare animatamente delle rispettive esperienze nel commercio di marijuana, e a ipotizzare qualche vago progetto per quando sarebbero usciti. George era arrivato a Danbury con un solo pensiero: tornare in affari appena rimesso in libertà. Nella sua testa, quel business aveva incominciato a rappresentare qualcosa di più del mero ritorno economico: i soldi, la droga, le Porsche, le donne. Trovarsi faccia a faccia con un pericolo fisico, spesso di grave entità, ingannare il sistema, sconfiggere la legalità, affrontare il terrore che provava ogni volta che atterrava nel deserto o che rischiava di essere preso: la sua autostima ormai era saldamente ancorata a questi successi. Era il traffico stesso ad essere diventato una droga, un’attività terapeutica che scandiva le sue giornate. Se non aveva un carico da trasportare, un programma, delle scadenze, si sentiva a pezzi e disperato come un alcolizzato separato dalla bottiglia. I trafficanti di stupefacenti,

come George amava ripetere, non dovrebbero essere mandati in carcere ma in qualche centro di riprogrammazione per trasformare il cervello e liberarli dalla loro ossessione. L’idea di usare la prigione come opportunità per pagare il suo debito nei confronti della società e rigare dritto una volta uscito non gli era mai passata per la mente. Vedeva anzi Danbury come un’occasione per incrementare in qualche modo l’impresa criminale che era diventata la sua vita. “Volevo disperatamente ricavare dei risultati dalla mia permanenza laggiù, portarmi dietro qualcosa in più”, racconta. “Cercavo l’occasione giusta, non volevo passare là tutto quel tempo e tornare indietro a mani vuote”.

Fu proprio allora, mentre facevano la fila per entrare in mensa a Danbury, che Carlos gli lanciò uno sguardo e disse: “George, tu sai niente della cocaina?”.

A metà degli anni ’70 non esisteva ancora il cartello della cocaina di Medellín. All’epoca sarebbe stato un pensiero assurdo ipotizzare che una manciata di ladruncoli e imbroglioni di una cittadina dispersa nelle Ande che pochi americani avevano sentito nominare avrebbero messo su un’operazione pronta a fiorire nell’impero criminale più

remunerativo, selvaggio e letale del mondo; responsabile solo in Colombia dell’omicidio di cinquanta giudici, inclusi undici della Corte Suprema, di dodici giornalisti, incluso l’editor di El Espectador di Bogotá, del procuratore generale, della figlia del Presidente, del capo nazionale della Narcotici, di centinaia di agenti di polizia e innumerevoli civili. Negli Stati Uniti, negli anni Settanta, la “guerra della droga” era una questione politica con l’obiettivo di sradicare l’eroina, i cui danni, per quanto molto gravi, erano limitati principalmente alle periferie

delle grandi città e non permeavano la società. Il crack non esisteva neppure. E per quanto riguarda la cocaina, nel report al Presidente del 1975 da parte della task force per l’abuso di droghe del Consiglio di Politica Interna il rischio di problemi legati a quella sostanza era ritenuto “basso”. Si diceva inoltre che “per l’uso che se ne fa oggi la cocaina non provoca conseguenze sociali preoccupanti come un aumento nel tasso di criminalità, negli ingressi al pronto soccorso o nei decessi.” La richiesta della droga, letargica dopo i giorni di gloria di inizio secolo e dei ruggenti anni Venti, proveniva da un’esigua fetta della popolazione: rockstar, esponenti della Pop Art, luminari di Hollywood e membri della Café Society dell’Upper East Side di Manhattan. Arrivava nel paese in piccole quantità, spesso meno di

un chilo per volta, inserita nell’orifizio anale di un “mulo” diretto all’aeroporto internazionale di Miami o nascosta in qualche borsa a bordo di navi mercantili della tratta da Barranquilla, in Colombia, a New Orleans o Houston. Nel 1974 il governo aveva confiscato poco più di 400 chili.

Nessuno poteva prevedere che ben presto la cocaina sarebbe arrivata in quantità così ingenti da dover essere trasportata in borsoni da palestra e spedita da un posto all’altro in camion: 125 tonnellate all’anno, intorno al 1985, secondo un calcolo fatto dal procuratore distrettuale di Manhattan Robert Morgenthau. O che il giro di soldi

generato dallo spaccio – tutto in contanti, niente rate, assegni, carte di credito o pagherò – avrebbe reso questo business uno dei maggiori imperi economici del mondo. Ad esempio vendendo a cento dollari al grammo (un quantitativo sufficiente per ricavare da quindici a venti strisce, e per soddisfare le esigenze di un party di quattro persone) quelle 125 tonnellate, tagliate due, tre, quattro volte nel passamano tra gli spacciatori, potevano generare un profitto nell’ordine di grandezza di 40-50 bilioni all’anno. Nel 1985, avvicinandoci al picco dell’uso di coca negli Stati Uniti, questi ricavi piazzavano il business della cocaina al sesto posto tra le maggiori imprese privata nella classica di Fortune. La General Motors, Exxon e IBM avevano un volume d’affari maggiore degli spacciatori, ma non AT&T, la General Electric, Chevron, Sears, Roebuck, Chrysler, Boeing, R. J. R. Reynolds, Procter & Gamble, Dow Chemical, U.S. Steel o la E. I. Du Pont de Nemours Company.

Quando nel 1974 entrò a Danbury, Carlos Lehder non aveva ancora venticinque anni. Era figlio di un ingegnere di nome Wilhelm Lehder che aveva lasciato la natia Germania alla fine degli anni ’20, avviato un’impresa edile e sposato la colombiana Helen Rivas. Carlos era il più giovane dei figli della famiglia Lehder e aveva quattro anni quando i suoi genitori divorziarono, con la madre che accusava il padre di averla picchiata e il padre che accusava lei di aver commesso adulterio. Quindi Carlos era stato cresciuto dalla donna e negli anni ’50 l’aveva aiutata a condurre una piccola pensione ad Armenia, circa duecento chilometri a sud di Medellín, che ospitava anche connazionali dell’ex marito. Le conversazioni con gli ospiti avevano aiutato il piccolo a mantenere un ottimo livello di tedesco, ma gli avevano anche trasmesso una fascinazione per il Terzo Reich e per lo stile di comando di Adolf Hitler, che in seguito avrebbe riassunto con le parole: “Non dare mai a uno stronzo il punto del pareggio.”

A prescindere dal suo retaggio nazista, negli anni Carlos non poté fare a meno di trovarsi esposto ad altre “lezioni”, crescendo in una parte del paese dominata da Medellín. Il primo insediamento risaliva al diciassettesimo secolo, ad opera dei Baschi dalla Spagna del Nord e anche di un po’ di ebrei Sefarditi cacciati da Ferdinando e Isabella.

La città si trova due chilometri e mezzo sopra il livello del mare, in una formazione rocciosa della cordigliera delle Montagne Centrali. La temperatura media di 22 gradi per tutto l’anno è valsa a Medellín la nomea di “Città della Primavera eterna”. Vista da un aereo assomiglia a qualsiasi altra metropoli: grattacieli a specchio e alberghi affacciati

su strade ampie e boulevard a tre corsie, con la periferia che si disperde nella foresta circostante. Essendo il centro di eccellenza colombiano nella manifattura tessile, è anche una capitale della moda, il che le conferisce una spolverata di stile. È famosa pure per la prostituzione maschile, con i ragazzi vestiti di pelle e le Drag Queen che popolano

il distretto intorno alla Quarantaquattresima Strada. “Se ti cade una moneta a Medellín non chinarti a raccoglierla”, si dice. Dal punto di vista economico, molti abitanti conducono uno stile di vita sereno e florido grazie alle industrie chimiche e alle acciaierie nei dintorni della città, alle miniere d’oro sulle colline, alle piantagioni di caffè e alle

fattorie nella regione circostante. Tuttavia il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 35%. E la maggior parte dei paisas (come vengono chiamati gli abitanti della provincia di Antioquía) vive nella povertà e nella disperazione.

Le due grandi baraccopoli ai lati della strada per l’aeroporto, Comuna Nororiental e Comuna Noroccidental, traboccano di droga, criminalità e violenza. Proprio come i barrios più sfortunati della città, pullulano di desechables, ragazzini “buttati via”, abbandonati dai genitori a tirare su qualche spicciolo facendo da corrieri per il basuco, la cocaina che si può fumare, o altri trabajito, lavoretti, per i signori della droga, gli squadroni della morte o la polizia. Molti finiscono a fare i sicarios, i famigerati assassini prezzolati di Medellín, la cui nota specialità è

l’asesino de la moto: il guidatore si accosta all’auto della vittima e il passeggero dietro scarica una raffica di mitra all’interno del veicolo per poi sparire nel caos del traffico. In città il livello di violenza è quasi incredibile, anche per gli standard americani. Uno dei motivi principali sono le guerre tra gang, che fanno sembrare le attività analoghe di Los Angeles, Chicago e New York delle imitazioni da parco giochi. Dal 1980 al 1990 il numero di morti violente a Medellín è cresciuto più di sette volte, da 730 all’anno a 5300. Quest’ultima cifra ha davvero dell’incredibile, considerando che è circa il doppio rispetto agli omicidi a New York, che ha sei volte la popolazione di Medellín.

La città è sempre stata considerata la cuginetta rozza e provinciale della più raffinata Bogotá, e questo complesso di inferiorità, nel tempo, ha

pesato molto. Da un punto di vista linguistico, ai paisas viene insegnato a parlare con un accento marcato; bofonchiare troppo velocemente e in modo scortese è quasi una moda. Medellín ha tre università e un orto botanico, ma non si può certo definire una città di alta cultura. I gusti sono meno sofisticati rispetto alla capitale e gli alberi genealogici delle famiglie hanno radici molto meno antiche, quando delle radici esistono. I figli di Medellín, a differenza di quelli del ceto medio di Bogotá, imparano in fretta che le cose buone della vita non ti arrivano in eredità. Vanno estorte al mondo con ingegno e destrezza. Anche con il crimine, se occorre. “Se hai successo, manda dei soldi”, si sentono dire i ragazzi di Medellín quando i genitori li cacciano di casa per mandarli a cercare fortuna. “Se fallisci, non tornare”.

Il risultato è una città con un numero considerevole di imbroglioni, ladruncoli, truffatori e spacciatori. Si va dai casi più patetici, come i mendicanti con una gamba sola che fermano i passanti sventolando foto macabre delle loro mutilazioni, ai borseggiatori, ladruncoli e ricettatori che cercano di venderti televisori, stereo, apparecchi, sigarette, liquori e soprattutto smeraldi, il gioiello nazionale. C’è una diceria locale sul re del cartello di Medellín, Pablo Escobar, figlio di un piccolo contadino e di una maestra, che a metà degli anni ’80 era abbastanza ricco da offrirsi di ripagare il debito nazionale colombiano di 13 milioni se le autorità avessero smesso di dargli la caccia. La leggenda narra che avesse cominciato a costruire la sua fortuna rubando pietre tombali, raschiando via le incisioni e rivendendole a metà prezzo al mercato alle persone che avevano bisogno di pagare meno per un funerale.

In fin dei conti tutto quello che cercano di fare molti paisas, con mezzi più o meno leciti, è attraversare il fiume di Medellín, la linea di demarcazione sociale della città, per trasferirsi al El Poblado. Là si fa la bella vita, tra viali eleganti, ottimi ristoranti, boutique costose e case costruite sul modello di Miami: stucco bianco e un uso smodato di marmo e vetro. Arrivare a El Poblado con la tua Mercedes e la tua bella casa, cenare al Kevin’s sulle colline, guardare dall’alto le luci della città: è questo l’apice del successo. E se riuscivi a farlo da un giorno all’altro, a passare dai bassifondi alle guardie armate che pattugliano i confini del tuo palazzotto, la gente cominciava a considerarti uno dei

los magicos, i maghi, per il colpo di mano straordinario.

Carlos non era ancora diventa un mago all’epoca in cui arrivò a Danbury, in quella primavera del 1974, ma stava lavorando tenacemente in quella direzione. Quando era ragazzino sua madre lo aveva portato con sé a New York, dove si era rifatta una vita a Queens. Suo fratello maggiore Guillermo invece era rimasto a gestire Autos Lehder, la rivendita di auto di famiglia a Medellín. Stando a quanto raccontato da Carlos ai compagni di galera, l’esercizio era specializzato in Chevrolet e altri marchi americani, alcuni dei quali venivano importati legalmente, ma non tutti. Carlos millantava che la rivendita fosse una copertura per una delle attività più remunerative della città: contrabbandare macchine costruite in America senza pagare la tassa d’importazione. Una tassa del 100% che i rivenditori d’auto colombiani in genere percepivano come un furto, dal momento che li costringeva a cercare clienti disposti a pagare il doppio del prezzo di listino americano, e a versare questa differenza al governo. Molto meglio evitare la tassa corrompendo qualche ufficiale per falsificare le carte in modo che il dovuto risultasse già pagato. O, meglio ancora, rubare direttamente il veicolo in America e poi corrompere l’ufficiale colombiano. A quel punto l’auto si rivendeva al doppio del valore.

Il furto d’auto era la ragione, o una delle ragioni, che avevano portato Carlos a Danbury. Lo avevano beccato la prima volta quando aveva ventidue anni a Mineola, Long Island, dove era stato messo in libertà condizionata per il possesso non autorizzato di un veicolo. L’anno seguente era stato arrestato di nuovo per aver rubato un’auto e aver

cercato di attraversare il confine per andare a Windsor, Ontario. Era riuscito a uscire su cauzione ma un anno dopo era stato preso di nuovo a Miami, stavolta per possesso di marijuana. Comunque, era finito in una prigione federale, e avrebbe dovuto restarci per circa venti mesi, fino all’inizio del gennaio 1976. Il che gli dava parecchio tempo per

confrontarsi con George sulla possibilità di aprirsi a un nuovo mercato.

Se masticata nella sua forma naturale, come un pezzo di tabacco, la foglia di coca fa discretamente il suo lavoro, e in Sud America erano già migliaia di anni che la coca ravvivava gli animi delle popolazioni native. Lo dimostra un’antica sepoltura peruviana in cui gli archeologi hanno trovato un po’ di cocaina che un indiano si stava gustando

giusto prima di morire, nel 2100 a.C. circa. La pratica è documentata anche nelle figure in pietra risalenti al 600 a.C. della Valle delle Statue di San Augustin: le guance stranamente tese delle sculture ricordano quelle di un antico giocatore di baseball che mastica un enorme pezzo di tabacco. Riuscire a ottenere uno sballo di qualità dalla cocaina,

però, è molto più complicato: tutta un’altra storia rispetto al business della marijuana, che basta rollarla in una cartina e ti puoi fare una buona fumata. Per fornire ai clienti la cocaina in una forma che si possa fumare, iniettare o sniffare, è necessario estrarne dalla foglia l’alcaloide chimico puro. Questo significa sottoporre la pianta a un elaborato processo industriale che richiede capacità logistiche, esperienza, tecnica, strutture ed equipaggiamento, oltre a una buona copertura finanziaria.

Anche se le piante possono crescere più o meno ovunque ci sia il clima umido e tropicale delle Ande – Perù, Ecuador, Cile, Bolivia, Colombia – la roba veramente buona, con la maggiore percentuale di alcaloide (Erythroxylon coca, o foglia di Huánuco), non cresce oltre a una certa altezza, ma solo tra i 300 e i 900 metri sopra il livello del mare. Un’area con caratteristiche di questo tipo è la boscosa pianura della Bolivia dell’Est, intorno alla città di Santa Cruz, una regione remota con poche strade d’accesso e due metri e mezzo di pioggia all’anno. A metà degli anni ’70, durante la crisi economica in Bolivia provocata dal crollo nella domanda di stagno, il governo aveva destinato quell’area alle piantagioni di cotone e le banche venivano incoraggiate a prestare soldi ai proprietari terrieri perché potessero deforestare la zona e coltivarla. Sfortunatamente, proprio nel periodo del primo raccolto del 1975,

anche i prezzi del cotone crollarono sul mercato mondiale. I proprietari cercavano freneticamente una coltura sostitutiva che potesse fruttare di più. La trovarono. Quando i contadini raggiunsero un accordo con gli aspiranti manifattori di Medellín e Cali, in Colombia, quei campi che poco prima fiorivano di batuffoli di cotone incominciarono a brillare del verde inteso delle alte piante di Huánuco.

Valutandola da un punto di vista puramente industriale, la sfida principale nella manifattura della cocaina riguardava il trasporto. Non solo c’erano poche strade dai campi della Bolivia e del Perù, ma quelle strade erano pattugliate regolarmente dalle autorità; e non va a finire bene se il tuo carico è illegale. In una situazione del genere

si utilizzano gli animali e gli aerei (lama, asini e Cessna) e si affida il trasporto ai sentieri di montagna e alle piste d’atterraggio nascoste nella giungla. Quando è ancora in forma di foglia, però, la cocaina è un carico ingombrante. A seconda della concentrazione di alcaloide, ci possono volere fino a 500 chili di foglie (più o meno la quantità che si riesce a coltivare in 6 km quadrati di terra) per ricavare un solo chilo di cocaina idrocloride, la polvere bianca che tiri dal naso. Per questo motivo, vicino ai campi venivano equipaggiati dei laboratori provvisori, alcuni dei quali itineranti, per trasformare le foglie in una pasta che si poteva trasportare più facilmente.

Ricavare un lotto di pasta prevede un lavoro in più passaggi: le foglie vengono trattate in soluzioni diverse, di calce o potassio, cherosene, acido solforico, poi ancora calce, per incominciare a separare la cocaina dagli altri tredici alcaloidi presenti nella pianta. La pasta che ne esce è una pappata grigia che sembra il collante che usano nelle costruzioni a secco; il peso del prodotto, in questo modo, si riduce di cento volte: 250 chili di foglie diventano circa due chili e mezzo di pasta. Anche l’alcaloide aumenta considerevolmente: da una concentrazione dell’1-2% nelle foglie al 40-90% nella pasta. Con il nome di basuco, anche questa pasta può già venire venduta come droga ed è molto più economica della cocaina raffinata, perché ha saltato i passaggi finali. Il costo ridotto la rende molto appetibile per i colombiani, che mischiano il concentrato con il tabacco e la fumano come una canna, salendo di

parecchi gradini sulla scala verso l’euforia.

Le foglie così ridotte rendono il prodotto più facile da trasportare dai campi ai laboratori finali nelle foreste della Colombia dell’Ovest. Qui la pasta viene trattata ancora con il cherosene e l’acido solforico, con il potassio e l’idrossido d’ammonio, per poi venire asciugata e generare un prodotto intermedio chiamato “base”. Anche se è ancora grigia e collosa come la pasta, la base è puro alcaloide di cocaina al 100%, e quindi molto potente. Così potente che prima della scoperta del crack certe persone – il più famoso il comico Richard Pryor – mettevano in

atto una procedura che prevedeva l’uso di fuoco ed etere per trattare la cocaina importata negli USA e trasformarla di nuovo nella sua forma precedente, per poi fumarla con la pipetta, o fare la “freebase”.

Ma pur avendo effetti sensazionali, da un punto di vista di mercato la base è poco versatile. Non si scioglie nell’acqua, quindi non si può iniettare. E non si riesce ad assorbirla con le mucose, quindi non è buona da sniffare. Per creare la vera cocaina che conosciamo c’è bisogno di un passaggio ulteriore, il gran finale: si dissolve la base nell’etere – la formula prevede sei litri per chilo – e poi si combina con l’acetone e l’acido idrocloridrico, per lasciarla riposare nuovamente e trasformarla in una sostanza bianca e cristallina. Il prodotto finito è il principale bene dell’esportazione colombiana, la cocaina idrocloride. Quando viene pressata per il trasporto brilla di un’opalescenza eterea, come una gemma. E quando arriva all’utente finale e viene tagliata col rasoio su uno specchietto, per disporla nelle famose strisce, ha un aspetto delicato e fragile, come neve appena caduta.

Mentre ascoltava Carlos illustrare questi procedimenti, seduto nella sua cuccetta a Danbury, George cercava di riportare alla mente tutto quello che aveva imparato durante lezioni di chimica delle superiori, che non era molto. Ma appena Carlos iniziò a spiegare il lato economico del business, gli fu più facile tenere alta l’attenzione. Sommando il costo delle foglie di coca, dei prodotti chimici e del lavoro di laboratorio, un chilo di cocaina pura al 100% costava al produttore meno di mille dollari, e poteva poi rivenderlo a seimila dollari in Colombia. Se invece

l’avessero trasportata a Miami sarebbe stata venduta all’ingrosso tra i 50 e i 60 mila dollari al chilo. Nel 1974 i professori universitari guadagnavano ventimila dollari l’anno e una casa ad Hamptons ne costava circa centomila. Bastavano un paio di viaggetti in Florida per diventare ricchi.

E se invece di vendere all’ingrosso fosse stata venduta al dettaglio, i numeri sarebbero saliti drasticamente, anche se sarebbe calata la qualità del prodotto. Gli intermediari la tagliavano diverse volte con sostanze inerti per aumentarne il peso e mantenere un margine di profitto: il prodotto finale in strada in certi casi non conteneva più del 15 o 20% di cocaina. Gli spacciatori spesso dovevano aggiungere della metamfetamina per dare al composto un po’ di spinta. Ma,

ipoteticamente, facciamo finta che venisse tagliata solo una volta o due, mantenendo una qualità alta. Vendendo a cento dollari al grammo, se tutto fosse andato liscio, senza incidenti di percorso, un chilo acquistato per seimila dollari in Colombia e distribuito al dettaglio in America avrebbe fruttato tra i due e i trecento mila dollari; o di più,

abbassando la qualità della merce.

A questo punto George si stava leccando le dita, all’idea dei profitti possibili. Ma come fare con i rifornimenti?, chiese con una certa dose di scetticismo per mettere in discussione questo scenario apparentemente entusiasmante. Sapeva bene da tutte le frustrazioni provate quando trafficava marijuana, e batteva Puerto Vallerta in Messico alla ricerca

di un contatto per l’erba, che le proiezioni di vendita non significano nulla se non puoi mettere le mani sulle materie prime. Non preoccuparti, amico, rispose Carlos: potevano procurarsi tutta la cocaina che volevano. Aveva conoscenze importanti. Uno di loro, di nome Gustavo Gaviria, era come Carlos nel settore del traffico di automobili, ma con un colpo di scena: Gustavo rubava le macchine e le portava in Ecuador e in Peru, dove le vendeva per comprare pasta di coca che trasportava a Medellín e faceva raffinare. Era un buon business con pochissimi costi

iniziali. Stava anche creando nuovi contatti per comprare la pasta in Bolivia, stando a quanto aveva sentito, e stringendo accordi con tanti laboratori diversi fuori da Medellín. Questo Gustavo era in società con suo cugino, un ex contrabbandiere di smeraldi che la gente di Medellín cominciava a considerare un astro nascente. Carlos lo aveva incontrato di persona. Il suo nome per George non significava nulla, e nemmeno per il resto della popolazione americana. Solo più tardi avrebbe avuto modo di apprezzare il valore di questo contatto, seppure di seconda mano, con Pablo Escobar.

Per quanto riguarda la domanda, la cocaina sembrava sul punto di decollare, negli Stati Uniti. Anche se chiaramente non si poteva considerare un bene di largo consumo, l’interesse stava crescendo rapidamente, in particolare sulla costa Occidentale, dove le rockstar e gli attori ne ordinavano quantità folli, manco fossero azionisti della società. C’erano riferimenti nascosti alla cocaina nelle canzoni degli Steppenwolf e dei Jefferson Airplane. Il produttore discografico Phil Spector aveva diffuso dei biglietti d’auguri natalizi con scritto “Un po’ di neve a Natale non ha mai fatto male a nessuno”. Peter Fonda e Dennis Hopper facevano proseliti, sniffando in pubblico alle feste hollywoodiane. A Los Angeles, se gli ospiti a un certo punto non sparivano in bagno per riemergere con le pupille dilatate e un’improvvisa vivacità voleva dire che il party non era un granché. Nel 1977 la cocaina era diventata così conosciuta e popolare da dare luogo a una delle gag più famose di Io e Annie di Woody Allen, quando il personaggio di Woody fa sparire cento dollari di coca con uno starnuto. Ma già nel 1974 c’erano stati segnali che il fenomeno

sarebbe cresciuto: la National Household Survey aveva annunciato che 5,4 milioni di americani maggiorenni ammettevano di aver tirato cocaina almeno una volta.

Da soli, però, i colombiani non sembravano in grado di sfruttare appieno il potenziale di questo mercato in espansione. Non molti di loro parlavano inglese. Non si sentivano a proprio agio in America, dove l’accento e l’abbigliamento li rendevano immediatamente indentificabili come stranieri in mezzo a persone diffidenti nei loro

confronti. L’unica esperienza che avevano degli Stati Uniti era in città come Miami e New York, dove una grande comunità di connazionali poteva offrire loro rifugio. Della West Coast non sapevano nulla.

Chiaramente avevano bisogno di un contatto americano di cui potersi fidare, un tramite che non solo fosse in grado di far arrivare la roba in America, e in quantità molto maggiori rispetto al passato, ma che avesse anche accesso a una rete distributiva solida per vendere il prodotto a quei potenziali clienti così entusiasti. E qui George sì inserì

nel discorso di Carlos, raccontando nel dettaglio la sua esperienza con la marijuana. Gli spiegò che poteva procurarsi degli aerei, uno, due, dieci se volevano, e di come si servisse dei letti dei laghi asciutti. Si potevano raggiungere facilmente dalla Colombia con un paio di tappe, fermandosi in Messico a fare benzina. Sapeva tutto sull’argomento.

Dal suo punto di vista far entrare la cocaina in America non era un problema. E per quanto riguardava il mercato, nel periodo in cui stava per essere arrestato si era accorto che molti degli spacciatori che gli compravano il fumo avevano incominciato a vendere anche cocaina. A quanto ne sapeva non riuscivano a procurarsene un quantitativo lontanamente sufficiente a soddisfare la domanda, e quella che trovavano era di pessima qualità. Ciononostante riuscivano a crearsi una clientela e a sviluppare la necessaria esperienza sul mercato: che genere di persone la cercavano, dove trovarle. George disse a Carlos che conosceva un ragazzo, un parrucchiere – il suo nome non

importava – ben inserito nel settore dell’intrattenimento a Los Angeles e in contatto con rockstar e attori. Lui stesso amava la cocaina. Secondo George, senza dubbio poteva essere un ottimo intermediario.

Una volta avviata l’impresa, il flusso di soldi avrebbe fatto sembrare quello che George ricavava dal commercio di marijuana una paghetta da bambini. Mettiamo che fossero riusciti a far entrare nel paese trecento chili di cocaina pura al 100% (un quantitativo astronomico per l’epoca, ma se ci era riuscito con trecento chili di erba, perché

cazzo non sarebbe dovuto riuscire a fare lo stesso con la coca?). In Colombia a loro sarebbe costata 180mila dollari, e all’ingrosso negli Stati Uniti avrebbero potuto rivenderla a quanto, quindici milioni? Diciotto milioni? E ripetendo l’operazione una volta al mese? Di che cifre stiamo parlando, in un anno?

La prospettiva lo mandava fuori di testa. E magari, una volta che il giro fosse stato ben avviato, si sarebbe ritirato un minimo, limitandosi a occuparsi del trasporto: ritirare al punto A, consegnare al punto B, senza preoccuparsi delle vendite. In quel modo avrebbe guadagnato meno, ma anche rischiato meno. Il 95% delle volte che ti fottono nel

business della droga è perché l’hai venduta a qualcuno senza sapere che lavorava per la polizia. Una lezione che George aveva già imparato. Quindi, occupandosi solo del trasporto avrebbero fatto pagare ai colombiani diecimila dollari al chilo, si sarebbero procurati qualche aereo e avrebbero fornito un servizio continuativo, come una qualsiasi

compagnia aerea. Trasportando trecento chili al mese, o anche la metà – non è il caso di essere avidi – avrebbero intascato diciotto milioni di dollari all’anno.

“All’improvviso mi sono reso conto che tenevo il mondo per le palle e che mi serviva solo un po’ di pazienza: cazzo, sarei diventato ricco al di là di ogni immaginazione”, dice George. “Avete mai avuto una consapevolezza del genere? Io ne ero sicuro e non me ne fregava niente di quello che avrei dovuto sopportare nel frattempo. Non importava

più. Era mio, tutto mio, e non ci potevo credere ma… eccomi lì, un ragazzetto da un buco di città come Weymouth che trafficava marijuana e pensava che quelli fossero soldi veri! E all’improvviso sapevo che avrei fatto milioni e milioni di dollari.

Non mi avevano solo mandato in galera. Mi avevano fatto un regalo! Ero grato del fatto che mi avessero

rinchiuso. Davvero! Grazie mille, governo federale. Grazie, cazzo di FBI. Non sapete quanto mi avete reso felice”.

BLOW

AUTORE: BRUCE PORTER

FORMATO: 14.8X21

PAGINE: 300 circa

PREZZO: € 20,00