A cura di Lavinia Cafaro

Ufficio di papà Massimo

Papà e mamma hanno un ufficio al quarto piano di un palazzo sul Lungotevere Flaminio: ha grandi vetrate incastonate in cornici di ferro di un grigio chiaro, vista fiume e traffico. Non c’è niente di bello nel traffico, almeno che tu non sia di buon umore o sovrappensiero. Se non ci sei imbottigliato dentro e lo osservi, può essere quasi rilassante. Nel mio essere incantata dalla scia luminosa della strada alle 18:30 di un mercoledì di ottobre, vengo bruscamente svegliata da una stampante dell’ufficio in fondo al corridoio che si inceppa.

“Lia, tesoro, potresti iniziare a leggere questi mentre vedo che succede?” mi dice mio padre già chinato sui fogli incastrati.

“Gli spazi cittadini sono delle donne: catcalling, molestie, paura. Troppi spazi della città sono inaccessibili alle donne. Riprendiamoceli insieme. Mi mandi qui stavolta, papà?”

“Se ti va. Sarebbe interessante per la tua formazione come donna e molto utile al lavoro del tuo vecchio”.

“Alla mia formazione come donna? Dovresti andarci tu, se parli così: anzi, sono convinta che dovrebbero andarci più uomini che donne a queste manifestazioni; noi sappiamo di essere tutte sulla stessa barca e impariamo anche molto presto come comportarci di conseguenza”.

Prova a difendersi dicendo che questo è lo spirito giusto, e che verrebbe fuori un lavoro perfetto se accettassi di aiutarlo. Raccolgo spesso notizie per gli articoli dei giornalisti che lavorano al giornale dei miei: finisco sempre in situazioni divertenti o quanto meno interessanti.

“Vacci con Matteo”. Incalza. “Così contribuisci anche alla quota maschile dell’evento”. Non mi deve convincere ad andarci, ma mi fa sorridere il modo in cui sfodera le sue conoscenze per argomentare fieramente un discorso: solleva le sopracciglia, aggrotta un po’ le guance e rilassa i muscoli degli occhi, che un po’ mi sorridono, mentre invece le labbra si stirano come quando, per prendermi in giro, mi fa il mimo. Click. I freeze the picture.

Parco della Mole Adriana

“Siamo arrivati in anticipo. Non c’è ancora nessuno ai cancelli”. Sentenzia Matteo, una volta arrivati al luogo dell’incontro per l’inizio della marcia.

“Tanto meglio. Ti farò una foto, nel frattempo”. Io ci provo sempre a rubargli qualche ritratto, ma non se li lascia mai fare. Come accenno a questo, infatti, si contorce nella giacca di pelle larga e scura che ha appoggiata al braccio e scappa dal lato opposto della strada.

“Tanto prima o poi dovrai guardare dove stai andando e quegli occhi me li tirerai fuori”. Rido. Ci ricavo sempre qualcosa, alla fine.

Il vento gira e porta con sé qualche nota che mi fa ballare.

Lungotevere Ph. Lavinia Cafaro

Na na

Na na na na

Na na na na na na na na

Rumore

Rumore, eh

“Finalmente un bombolettaro che mette qualcosa di decente anziché la solita tecno da parkour”.

“Chi, scusa, amore?”

“Quegli artisti di strada che dipingono le sagome dei paesaggi di Roma con quel colore spray puzzolente”.

Mat ha ragione: hanno pessimi gusti musicali. Ma non era affatto un bombolettaro.

Na na

Na na na na

Na na na na

Non mi sento sicura

Sicura

Sicura mai

Na na na na

Na na na na

Cantando e alternando passi a sgambetti, arriviamo oltre il cancello del parco della Mole Adriana: c’è un piccolo gruppo di persone che intonano, come noi, le note della Carrà. Riconosco, in una delle ragazze sedute, il fiocco stampato sul volantino e capisco che si tratta della marcia alla quale dovevamo partecipare. Mi avvicino e le chiedo se ci fossimo persi qualcosa e lei, gentile, mi risponde che hanno appena cominciato, porgendomi due nastri rosa come il suo.

I fiocchi rosa – Ph. Lavinia Cafaro

La canzone presto finisce e prende il microfono un’altra ragazza. Avrà non più di ventitré anni, a occhio. Inizia a raccontare che l’idea dell’iniziativa è nata da un banale racconto di esperienze di violenza verbale e fisica tra amiche che hanno voluto così estendere a quante più persone possibili. Una donna inizia a raccontare, invitata dall’organizzatrice.

“Un pomeriggio stavo rientrando a casa, saranno state le 18.30: ho visto un uomo, in giacca e camicia, chiuso nella macchina parcheggiata accanto al marciapiede dove sarei dovuta passare io. Continuo a camminare indisturbata, nonostante notassi che stava prestando particolare attenzione ai miei movimenti. Abbassandomi gli occhiali da vista sul naso ho notato un agitato movimento delle sue mani in corrispondenza del volante. Non mi soffermo oltre, ma lui continua a guardarmi per poi, poco dopo, concentrarsi su un’altra donna che mi camminava non molto distante”.

Mi rendo conto subito di quanti pochi preamboli siano stati necessari per calarsi in quell’atmosfera di ascolto e comprensione: i discorsi motivazionali o le grida di protesta arrivano dopo molte testimonianze che scandiscono il ritmo della passeggiata.

Parco della Mole Adriana – Ph. Lavinia Cafaro

“Una sera stavo rientrando da una bevuta con gli amici. Dei ragazzi, appoggiati alla porta d’ingresso di un negozio, mi hanno squadrata mentre cercavo le chiavi di casa ferma al semaforo. Sono dovuta passare più vicina a loro per arrivare al mio portone: mi hanno offerto del cous cous ammiccando e alludendo a quello che sarebbe potuto succedere se avessi accettato”.

“Una sera, dopo aver bevuto troppo con delle amiche, la testa ha cominciato a girare molto forte e mi sono dovuta accasciare al muro più vicino, che per fortuna era abbastanza defilato e costruito accanto ad una siepe fiorita. Non riesco a trattenere un conato di vomito e nel frattempo un gruppo di ragazzi passa dietro di me, intravede la scena e mi dice in coro: “wow, che spettacolo. E con quelle gambe poi”. Avevo una minigonna di velluto, sì, ma stavo vomitando e hanno ritenuto di buon gusto farmi sapere la loro opinione, condita da una buona dose di presa per i fondelli, in quel mio momento di difficoltà. Se fossi stata sola, chissà, avrebbero anche potuto chiedermi se avessi bisogno di una mano e per la mia minima incoscienza, data dal malessere, si sarebbero potuti avvicinare ancora di più a quelle gambe”.

Matteo mi guarda più volte e mi sembra stupito nel sentire quelle parole. Io mi sono accorta, invece, di quanto fosse consuetudine per me ascoltare racconti simili da amiche o familiari: sto raccogliendo i fili della mia memoria e avrei diversi episodi da poter condividere con loro, alcuni più e altri meno gravi.

La marcia prosegue e, man mano che avanziamo nel parco, coppie o anziane sole – ma sempre troppi pochi giovani – si uniscono.

L’organizzatrice, che ho scoperto chiamarsi Alice, quando vede il maggior numero di persone che si poteva aspettare di riunire, indossa una scatola intagliata appositamente per farci entrare la testa e le braccia; sul petto si apre un riquadro con una fotografia scattata dal fotografo Peter Hassmann a Vienna, in occasione dell’evento di ribellione femminista di Valie Export dal titolo Tap and Touch Cinema, svoltosi nel 1968.

Schizzo di Fiammetta Volterri ispirato all’evento Touch and Cinema di Valie Export

Solo una volta tornata a casa, dopo qualche ricerca, ho scoperto che all’età di ventotto anni Waltraud Hollinger – Valie Export è il suo nome d’arte – fece il suo ingresso nell’immaginario artistico di quel periodo a suon di provocazioni: per esempio, sfida il pubblico a confrontarsi con una donna reale invece che con le immagini su uno schermo.

Nel caso del Tap and Touch Cinema– e Action Pants: Genital Panic – in austriaco TAPP und TASTKINO e Aktionhose: Genitalpanik – ha illustrato la sua nozione di cinema espanso, in cui il film è prodotto senza celluloide e invece il corpo dell’artista riattiva l’istinto più primordiale dell’osservare.

Un seno da poter guardare e toccare: una realtà tridimensionale nascosta da sottili pareti di cartone, libere dalla patina di pudore, per lanciare un messaggio silenzioso. Non c’è spettacolarità e nemmeno violenza o giudizio; non c’è sentimento ma un innescarsi di meccanismi.

Toccando l’artista, il passante accoglie la sua provocazione che può avere obiettivi differenti: semplice scambio di piacere reciproco o piacere unilaterale fine a sé stesso del passante – si spera seguito da riflessione di quest’ultimo e degli altri presenti.

Questo tipo di arte è portato avanti dalla speranza che uno stimolo non ricercato porti ad agire, nel modo migliore, il maggior numero di persone: resta una speranza, poiché non tutti riescono a predisporsi al coinvolgimento in certi meccanismi.

Un lui è lì per una lei e viceversa: ci sono mezzi ed occasioni; è tutto trasparente, non c’è inganno, tranne quello che può tendere il piacere. Stimolare i sensi è sempre un gioco bendato: se si accetta di giocare, può essere divertente oppure no, ma non lo è sicuramente quando non si vuole partecipare.

Ufficio di papà Massimo

“Ma, quindi, perché stessero cantando Rumore di Raffaella Carrà, poi, l’hai scoperto Lilì?” Mi chiede Matteo, qualche giorno dopo, mentre riconsegno il fascicolo di appunti sulla marcia a Flora, la giornalista che lavora per mamma e papà e che dovrà scrivere l’articolo.

“Sì, me l’ha detto Alice mentre tu parlavi al telefono. Quel testo è stato scritto da Andrea Lo Vecchio che aveva un brano dalla metrica molto breve tra le mani e doveva pensare, come testo, a qualcosa di martellante ma non fastidioso. Siamo sempre negli anni Settanta e tra i temi dei quali si parla quasi quotidianamente c’è anche l’emancipazione femminile; e così si pensa alla storia di una donna che vuole vivere con maggior indipendenza e per questo lascia il compagno. Una sera a casa da sola, però, sente un rumore che la spaventa e si pente di aver perso, per sua scelta, quell’occasione di provare quel senso di protezione che ti può dare avere un uomo accanto”.

“Ecco. Ora torna tutto. Che stupidi noi, a ballarla come dei rimbambiti ubriachi”. Replica lui.

Rispondo che è il ritmo della canzone stessa a portare a farlo e la Carrà per prima lo seguiva. La si può vedere, secondo me, come una danza di frustrazione per una volontà che non si può applicare a pieno, perché limitate dalla paura.

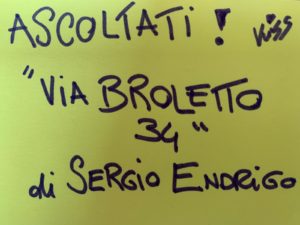

Lascio il fascicolo sulla scrivania di Flora con un post-it: un consiglio di ascolto sull’argomento che ho trovato sul tram mentre raggiungevo l’ufficio, scorrendo la home di Facebook.